Так совпало, что я поехал в Печоры и Изборск 28 августа – в день Успения Богородицы, невольно примкнув к толпам паломников, устремившихся в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Из Пскова до Печорского района добраться несложно, и за день можно легко посетить все основные места этих двух населённых пунктов. Ехать можно на автобусах или даже на такси (на одного дорого, но в складчину можно).

Название города Печоры происходит от слова «печеры» («пещеры»), случайно открытые здесь, у ручья под названием Каменец, изборскими охотниками в конце XIV века. Спустя столетие священник Иоанн (Иона), распространявший учение православия в соседней Ливонии, столкнулся с преследованиями со стороны католиков и обосновался тут, построив в пещерах храм, а затем и монастырь. Пойдём же внутрь.

Уже на подходе к монастырю, видя Петровскую башню, возвышающуюся над Святыми вратами, понимаешь, что обитель порадует глаз. Здесь всё очень красиво, ухожено и в хорошем отреставрированном состоянии. И хотя сегодня не так уж и мало монастырей в России проявляют активную заботу к собственным комплексам, Псково-Печерский может посоревноваться за место в списке самых красивых монастырей в России.

Петровская башня сооружена в 1699 году при Петре I. Незадолго до того он побывал в монастыре и понял, что его стоит укреплять в связи с возможной предстоящей войной с Швецией, и новая башня вписалась в крепостные стены.

Вид на башню изнутри монастыря.

Центральная площадь монастыря. В связи с расположением зданий своеобразным полукругом невозможно сфотографировать их все одним кадром, но плотность застройки можно представить. Застройка представляет собой наслоение нескольких исторических периодов.

Красное здание слева – ризница конца XVII века, где хранились иконы и ценная утварь. Ризницу разграбили нацисты во время оккупации, а в 1970-е в Западной Германии монастырские вещи таки удалось найти и они были торжественно возвращены сюда. Аж делегация из консульства ФРГ в Ленинграде приехала.

Белое здание звонницы датируется 1565 годом.

Жёлтое здание в правой части фото – это два храма, один надстроен над другим. Именно на этом месте началась история монастыря, когда в 1473 году здесь освятили Успенский пещерный храм, вырытый Ионой. Покровский храм, «поглотивший» старую церковь, построили в середине XVIII века. Потом ещё добавили к ним симпатичные и яркие разноцветные купола в стиле украинского барокко. Мне кажется, что купола задают тон всему монастырю и являются его «архитектурной визитной карточкой».

Если подойти поближе, то можно увидеть вход в «пещеры, Богом зданные» – специально сохранённые пещеры с несколькими галереями, где со старых времён было устроено кладбище (как говорят, с тысячами захоронений). Хоронили здесь не только монахов, но и паломников, военных, местных уважаемых жителей – например, здесь нашёл своё пристанище кто-то из предков Пушкина.

В самое сокровенное место монастыря сложно попасть – вроде как в течение года оно просто так не открыто, но сегодня праздник, поэтому паломникам вход разрешён. Правда, из-за большого скопления людей я внутрь не пошёл, чтобы не мешать, а тесноту компактно построенного комплекса ощутил и внутри Успенского храма.

Интересный факт. В 1944 году в пещерах скрывалась группа советских разведчиков, ещё до Псковско-Островской операции по освобождению региона. Старец Симеон Желнин, ныне причисленный к лику святых как Симеон Псково-Печерский, втихаря носил им хлеб и воду.

Одна эпоха перетекает в другую, и слева от ризницы – белый Сретенский, а далее красный Благовещенский храмы XIX века. То есть на одной небольшой площади архитектурное наследие пяти разных столетий.

Вообще же монастырь гордится тем, что не был закрыт в течение XX века, в отличие от многих русских монастырей. После Гражданской войны Печоры остались в составе Эстонии, а после её «возвращения в родную гавань» жёсткая антирелигиозная волна 1920–1930-х годов в СССР уже прошла.

Давайте поднимемся чуть вверх, к площади перед Михайловским собором первой трети XIX века, построенном в память об избавлении Пскова от нашествия Наполеона. Вроде французы не шибко в Псков и стремились, но в октябре 1812 года отсюда, из монастыря, в Псков унесли местную святыню – икону Успения Божией Матери, которая по преданию спасла Псков от войск Стефана Батория. И после крестного хода с иконой оккупированный французскими войсками Полоцк был освобождён и наступления на Псков можно было уже не ждать. Отсюда и храм.

Вот и сама икона. Помните Покровскую башню в Пскове и историю про пролом в стене? Так вот, во время битвы у пролома иноки Псково-Печерского монастыря стояли рядом вместе с иконой Успения – и сражение было выиграно.

(Добавлю, что открытые источники при упоминании событий 1581 и 1812 годов говорят также и о другой почитаемой монастырской иконе – «Умиление». «Участвовали» ли обе иконы в двух событиях или какая-то из них нет – не разобрался, поэтому мог в этих историях их перепутать.)

К иконе выстроилась очень большая очередь из паломников. Между прочим, богослужение ведёт небезызвестный Тихон Шевкунов, с 2018 года – игумен монастыря и псковский митрополит. Подлезать с телефоном, чтобы сфотографировать икону, было бы некрасиво, поэтому давайте воспользуемся чужой фотографией из интернета, снятой в тот же день во время крестного хода:

Фото из открытых источников

Как и в случае с рядом других чудотворных икон, мы не знаем, когда и кто её написал, зато получили множество историй об исцелениях. Достоверно известно, что икону принесли в монастырь в 1521 году, то есть её возраст больше 500 лет.

Стены монастыря – свидетели позднего Средневековья, построены в начале Ливонской войны в середине XVI века, а Пётр I ещё и укрепил крепость валом и рвом – на фото перед стеной это заметно. Укрепления в Северную войну помогли: шведские войска в 1703 году безуспешно пытались взять крепостные стены монастыря, но не сложилось. После Северной войны с присоединением Прибалтики Печоры на два с лишним века теряют статус приграничного города.

Прямо тут рядом с монастырём скромно расположился музей истории города, куда мы направляемся, чтобы узнать, что было дальше.

Макетик монастыря в музее. Всегда с большим интересом рассматриваю такие макетики.

А дальше для Печор была революция и Гражданская война. Печоры переходили из рук в руки, пока в феврале 1920 года по Тартускому мирному договору между РСФСР и Эстонией Печорский уезд не остаётся на территории Эстонской республики. Печоры получают название Петсери, а уезд – Петсеримаа.

Эстония, пожалуй, имела некоторое право на эту землю, ибо здесь проживало много представителей народа сето (сету). Родственники ли они эстонцам по происхождению или нет, понять сложно, но язык точно одного происхождения. Поэтому сами эстонцы считают языки сето и выру (другой этнической группы, распространённой на юго-востоке Эстонии) просто диалектами своего языка.

На фото – небольшая экспозиция традиционного женского костюма сето.

Есть один нюанс: сето – не лютеране, как эстонцы, а православные. Отсюда их большое почитание Псково-Печерского монастыря и празднование сегодняшней даты Успения Богородицы. Сейчас сето в Печорском районе почти нет – то ли разъехались, то ли ассимилировались (их чуть больше 200 человек), а вот в Эстонии живёт больше 10 тысяч сето.

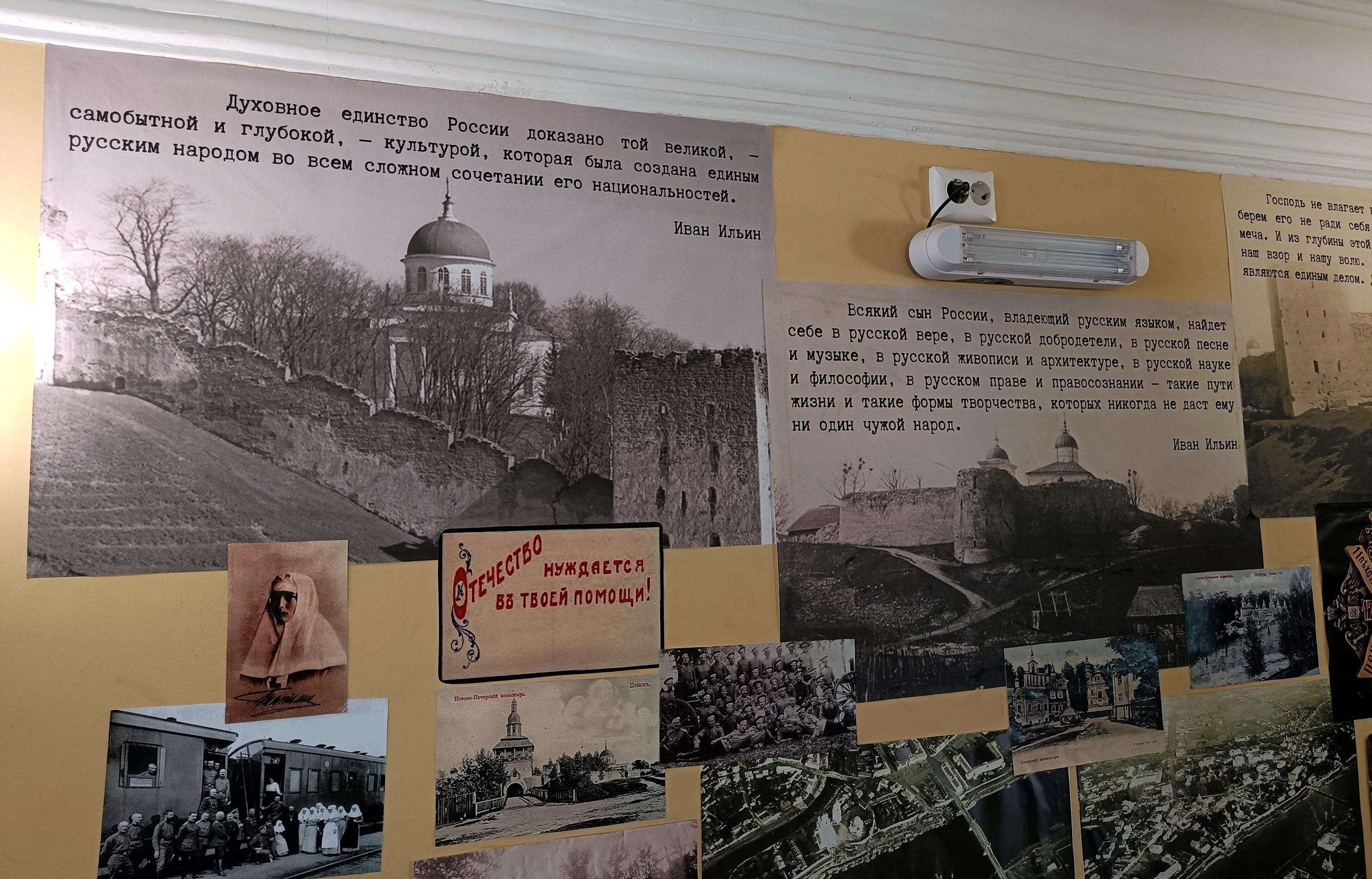

Городское население в Печорах (Петсери) было в основном русским и постаралось сохранить свою культуру и свой быт. Естественно, происходило это с налётом ностальгии по потерянной Родине, что можно наблюдать на этой реконструкции интеллигентской квартиры русского жителя Петсери. Сюда нередко приезжали Бердяев, Шмелёв, Ильин, Николай Рерих и другие известные деятели Русского зарубежья, в городе организовывали различные фестивали русской культуры. Как будто империя и не заканчивалась, сохранившись на этом маленьком куске земли рядом с западной границей СССР.

Знамя Вольного пожарного общества Петсери. Как можно понять по надписи, русскоязычного: история общества как дружины добровольцев уходит корнями в 1880-е, а в 1911 году оно получило собственно статус общества. «Гаситель» – это не название общества, как можно сперва подумать, а часть девиза «Гаситель, трудись для общего блага». Гасителями называли пожарных.

Слово «гаситель» звучит круто, подошло бы для какого-нибудь боевика. «Он был простым русским дворянином и служил пожарным в Печорах. Но революция отобрала у него родину... Смотрите на экранах страны...»

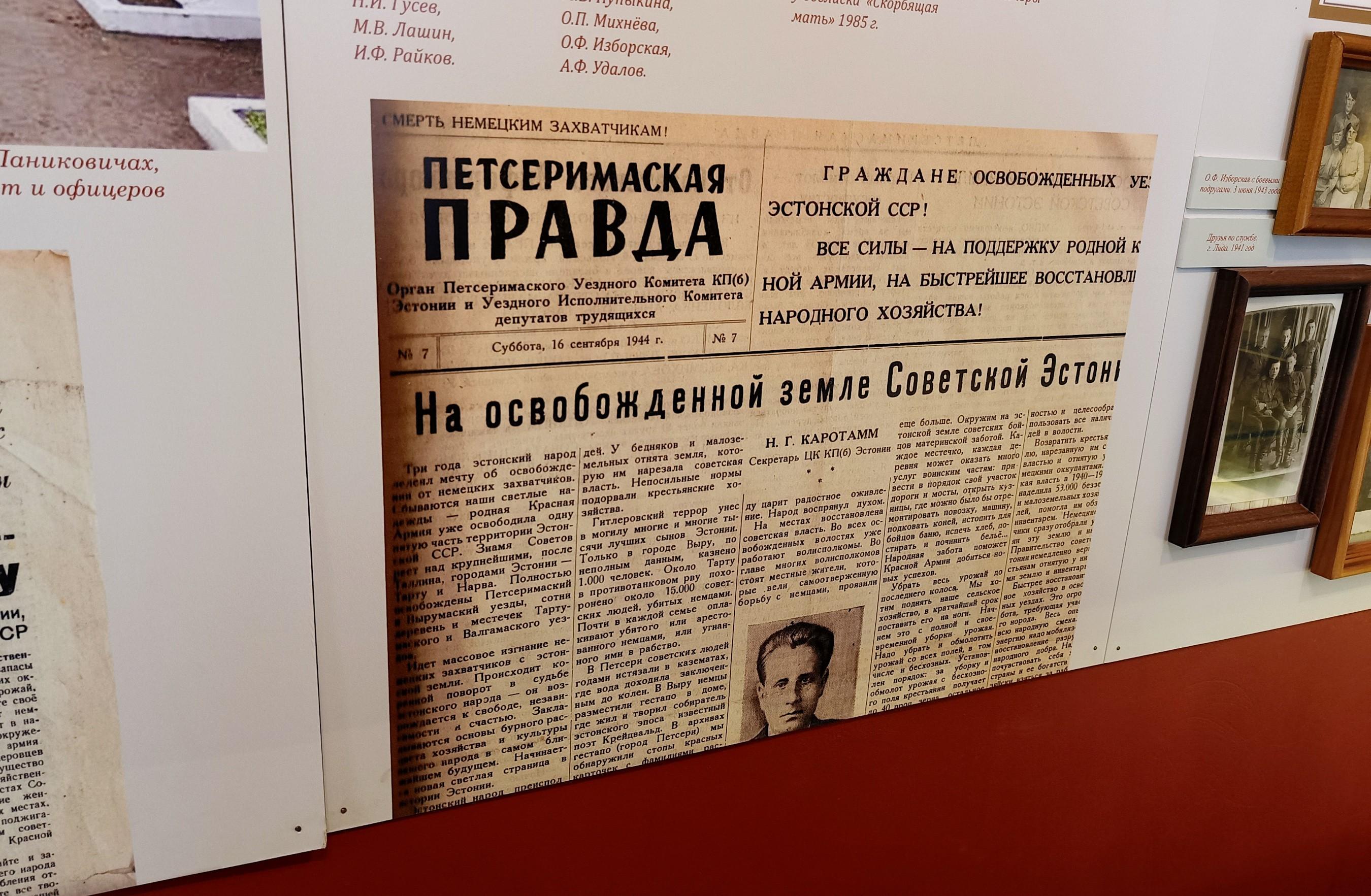

По мере роста националистических тенденций в Эстонии вольности, которыми пользовалась русская культурная жизнь, постепенно исчезали. Неизвестно, чем бы всё это кончилось, если бы Эстония в 1940 году не стала частью Советского Союза. Русский язык был «реабилитирован» и в русскоязычной местной прессе времён Великой Отечественной войны встречается определение «Петсеримаский уезд». В 1945 году значительная часть этого уезда была преобразована в Печорский район и включена в Псковскую область РСФСР, а Петсери вернули историческое название Печоры.

А мы перемещаемся в Изборск. Когда-то это был крупный город, где княжил брат Рюрика Трувор (если Нестор не наврал, конечно). Теперь это деревенька на тысячу человек в составе Печорского района, но зато какая: здесь можно найти не только старую крепость и места археологических раскопок, но и целый музейный квартал, который вы видите на фото.

Квартал занимает несколько отреставрированных зданий бывших купеческих усадеб на пешеходной части Печорской улицы недалеко от крепости и является частью Изборского музея-заповедника. Судя по табличке, в нём планируется пополнение, а значит, есть повод приехать ещё раз. (Если верно понимаю, это анонсируемое здание открылось в конце 2022 года для различных временных выставок.)

Из внутренностей музейного квартала. Крайне занятна выставка «Белое время» о жизни русской интеллигенции в Изборске в эстонский период. Предупреждаю, что на выставке можно схватить передоз ностальгии по «России, которую мы потеряли».

Выставка пестрит цитатами Ильина и немного Шмелёва. Я, конечно, понимаю, что раньше все цитировали Ильича, а теперь надо цитировать Ильина, но это не всегда по делу.

Особенно здесь. Поставить цитату Ильина про время просто потому, что рядом висят часы?..

В Изборске тоже было пожарное общество.

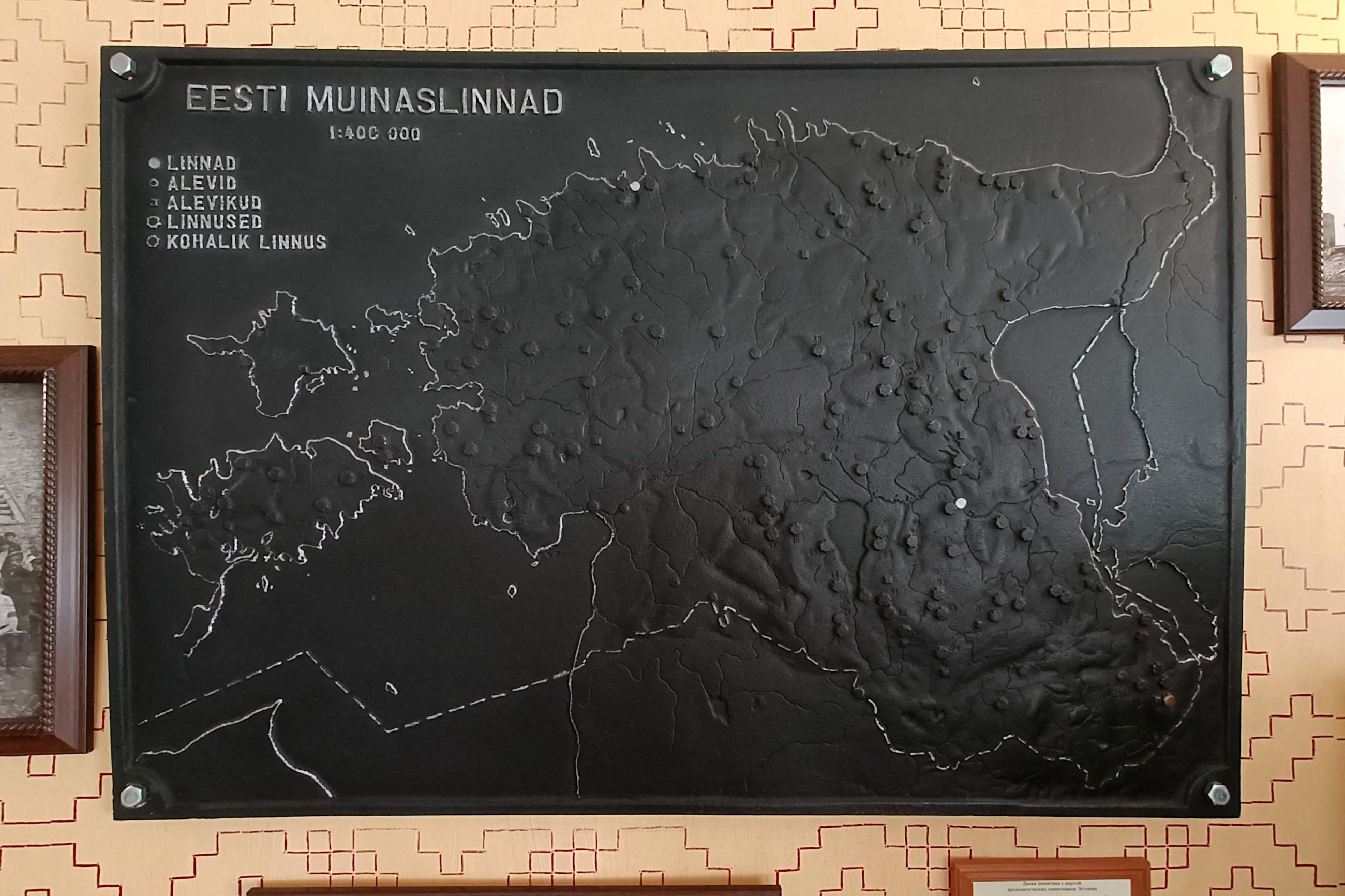

Памятная доска с картой археологических памятников Эстонии, где отмечено в числе прочих Труворово городище под Изборском (туда мы ещё дойдём). Место городища можно заметить, потому что оно обозначено медным кружочком, отличающимся по цвету, на юго-востоке страны. Такие таблички устанавливали в разных местах Эстонии, и эта стояла у городища с 1938 по 1972 год, пока её не украли. В 2011 году одна порядочная жительница Пскова передала табличку в музей. Украл ли табличку кто-то из её родственников, история умалчивает.

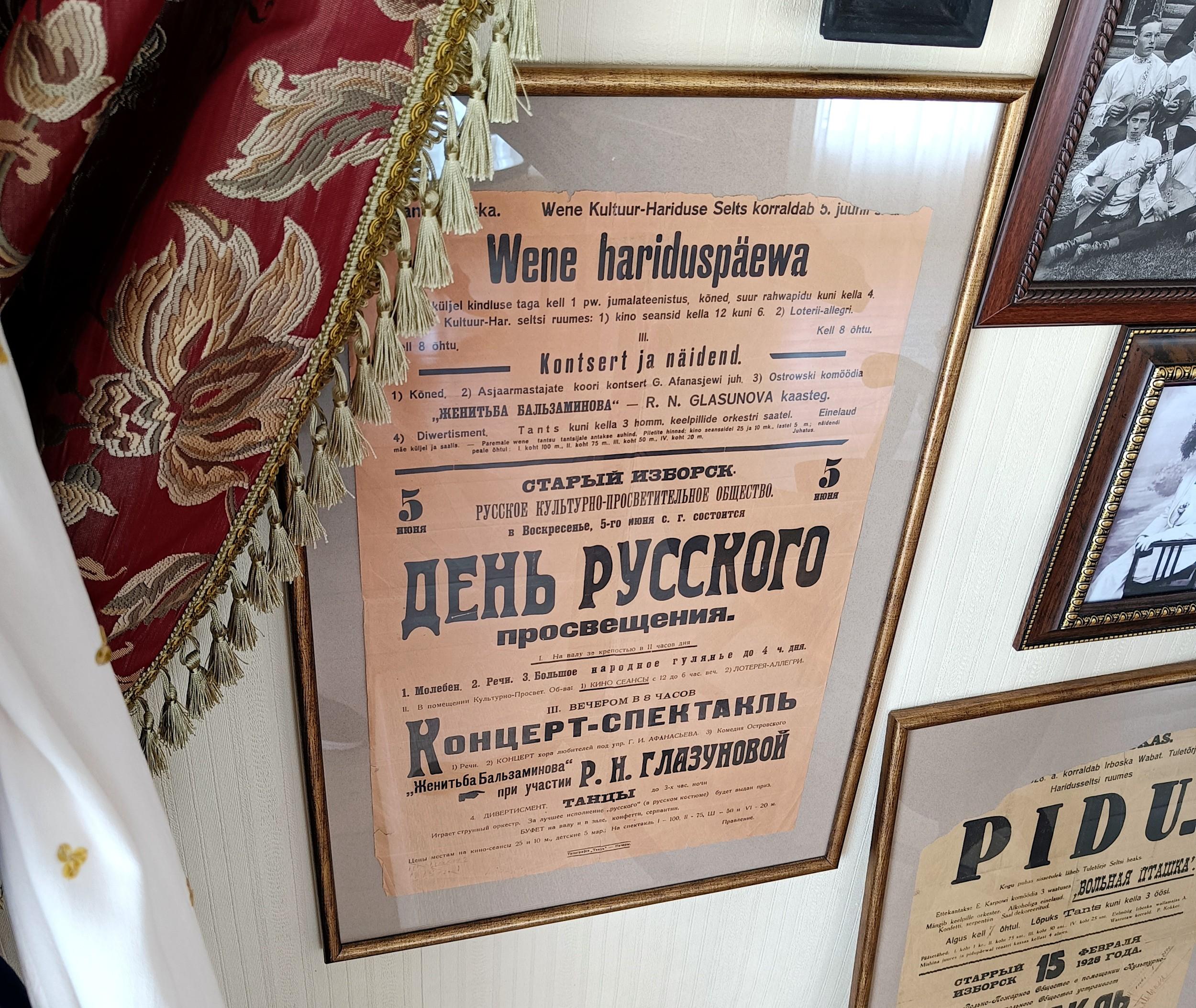

Афиша «Дня русского просвещения», проводимого в Изборске. Из-за особенностей вёрстки так и хочется прочитать просто: «День русского».

На другой экспозиции о советском послевоенном периоде реконструируется быт изборян (именно так называются местные жители – «изборяне»). Интересно, томик «Советской энциклопедии», открытый на статье «Украинская Советская Социалистическая Республика» – это зрада или перемога?..

В другом здании расположилась галерея художника Петра Оссовского. Он полюбил Псковщину ещё в 1960-е годы, хотя родом был с Украины, и в итоге долгие годы работал и жил здесь, а после смерти в 2015 году его похоронили на кладбище у Труворова городища.

Галерея тематическая, называется «Изборская палата» или, если полностью, «Изборская палата Русской словесности и Православной веры». Это коллекция росписей в рериховской стилистике, созданных художником в честь 1150-летия Изборска, которое отмечали в 2012 году. Празднование, к слову, было довольно знаковым: тогда группа российских публицистов и экспертов во главе с Прохановым открыла в Изборске «Изборский клуб», ставший одним из символов консервативной государственной идеологии 2010-х годов.

Вернёмся в «Изборскую палату». Если почитать её описания, то никто прямо не говорит, что это закос под Рериха, но кого мы пытаемся обмануть?..

В другом музейном здании вновь не смог пройти мимо макетика. Изображено Труворово городище в период своего расцвета. Сейчас ни одного из этих зданий не сохранилось, если не считать раскопанных археологических находок стен и фундаментов.

Простите мою испорченность, знаю, что Полкан – это кентавр из средневековой сказки, но образ очень уж напомнил «полковника на белом зелёном коне» из нетленного «Зелёного слоника».

А вообще это выставка игрушек, выполненных мастерами промыслов из разных областей России.

Итак, симпатичному музейному кварталу ставим плюс, посмотрим на него ещё раз и вспомним строки Иосифа Бродского, запечатлевшего своё пребывание на Псковщине в стихотворении «Псковский реестр» середины 1960-х годов:

Кусты и пустыри,

деревья, кроны,

холмы, монастыри,

кресты, вороны.

И фрески те (в пыли),

где, молвить строго,

от Бога, от земли

равно немного.

Мгновенье – и прерву,

ещё лишь горстка:

припомни синеву

снегов Изборска,

где разум мой парил,

как некий облак,

и времени дарил

мой ФЭД наш облик.

О синева бойниц

(глазниц)! Домашний

барраж крикливых птиц

над каждой башней,

и дальше (оборви!)

простор с разбега.

И колыбель любви

– белее снега!

ФЭД – это, если кто не знает, серия популярных советских фотоаппаратов, производимых в Харькове. Между прочим, сокращение от «Феликс Эдмундович Дзержинский».

От музейного квартала рукой подать до Изборской крепости. Она построена на Жеравьей горе ещё в эпоху независимости Псковской земли, при посаднике Селоге (он же Шелога) в 1330 году, для защиты западных границ Псковщины. До того укреплённый центр Изборска располагался в Труворовом городище в километре отсюда.

Крепость очень внушительная. Это на фотографиях башни могут казаться небольшими, а когда видишь перед собой огромные пузатенькие «бочонки», то даже не представляешь, как их взять штурмом. В итоге за множество осад в своей истории крепость враг взял, если я верно запомнил, только один раз во время Ливонской войны.

К сожалению, в крепости мало что сохранилось. Этим она напомнила верхнюю часть Псковского Крома, где только один храм и больше ничего. Так и здесь: виднеется только Никольский собор XIV века.

Но зато можно забраться на стену, откуда открывается шикарный вид на округу. С таким обзором враг не пройдёт!

В парочку башен можно зайти внутрь и оценить толщину бойниц, расположенных под разными углами и на разной высоте.

Почти все башни круглые, и только одна башня крепости – Талавская – с прямыми стенами, почти квадратная. «Почти», потому что если придираться, то насчитаем пять граней, а не четыре, один угол срезан.

Ещё забавная достопримечательность крепости – тайный ход к колодцу-роднику, которым пользовались во время осады. Сейчас, правда, до родника уже не доберёшься, зато внизу будет ожидать сюрприз.

Спускаться вниз нужно осторожно, ибо свет сверху почти не проникает. И вот спустились мы, а тут...

...Мертвец! Бууу!

Оценить длину крепостных стен можно, если спуститься с холма (Жеравьей горы) в сторону Словенских ключей, куда мы и направляемся.

Словенские ключи – это каскад небольших водопадов у Городищенского озера. Они упоминаются в источниках XVII века: «город Изборск стоит на Словенских ключах».

Словенские – не потому, что относятся к славянам вообще или к ильменским словенам. Здесь жили по большей части кривичи, а не словене. Но эта местность связана с новгородской легендой о Словене, сыне новгородского князя Гостомысла, который когда-то давно основал Изборск, назвав его Словенском. А его сын Избор переименовал город в Изборск.

В связи с тем, что сегодня праздник Успения, у ключей не протолкнуться: место крайне популярное у православного люда. Вода из ключей тут же стекает в озеро, где можно поглазеть на лебедей и уточек, ну и покормить тоже.

Ой. Пойду-ка отсюда...

Рывок по тропинке вверх – и мы смотрим на Городищенское озеро сверху. На этом холме княжил Трувор.

Эта «поляна» и есть Труворово городище, которым я прожужжал вам уши. В последней трети XX века здесь активно вели раскопки, а теперь всё целое вырыли или зарыли обратно (законсервировали). Единственная постройка – это скромная церковь Николая Чудотворца XVII века при кладбище.

Археологи, однако, оставили нам кусочек городских ворот XI века. Само собой, речь идёт не о деревянном настиле, поставленном тут для красоты, а об исторической укладке стен, образующих проезд.

В древности это выглядело как-то так.

На кладбище рядом стоит Труворов крест. Когда его создали и в честь чего, никто не знает, а исследователи, анализируя его стиль, относят памятник к XIV–XV векам. Но это же скучно, поэтому в XVIII веке или даже раньше придумали легенду, что здесь похоронен брат Рюрика Трувор. Так и повелось, что это Труворов крест.

У окраин Изборска, вдоль трассы в сторону Печор, есть ещё одно место, которое можно посетить. Это Священный холм или холм Славы. В 2007 году был возведён такой небольшой курган с крестом. По некоторой информации из открытых источников, к инициативе по возведению памятника был причастен Александр Проханов.

Под крестом выбита надпись: «Священный холм – символ единства истории нашего Отечества, он вмещает в себя горсти русской земли, овеянной подвигом и славой её героев, вписанных золотыми страницами в летопись Российского государства». И ещё одна: «Путник, принеси к холму землю сердца твоего».

И что характерно, приносят. Причём не только из разных мест России, но и из Эстонии, Узбекистана, Абхазии... Вот они, границы русского мира!

На повороте трассы из Печор в Изборск – памятник древней, более развитой цивилизации. Вывеска колхоза «Красный Изборск», которого, как вы догадаетесь, уже не существует.

Последнее, что удалось посетить, уже вечером в Пскове – это так называемый Варлаамовский угол Окольного города. Про крепостные сооружения Пскова я рассказывал в предыдущие дни и упоминал, что они в том числе пересекали устье речки Псковы.

Здесь, но не со стороны Крома, а в Запсковье, сохранилась часть стены Окольного города и две башни, объединённые в один музейный комплекс и отреставрированные к 2020 году. Посетитель может зайти в одну из башен, прогуляться по стене и выйти через другую. Из всех сохранившихся кусков крепости в Пскове этот, как музейный объект, самый интересный.

Варлаамовская башня в ходе реставрации не восстановлена полностью. Часть её стен решили просто остеклить, создав уникальную возможность посмотреть на башню «в разрезе» и заодно полюбоваться на реку Великую. Очень эффектный приём.

Со стен открывается вид на ещё один (сколько же их в городе!) храм допетровского периода, давший наименование башне, – это церковь Варлаама Хутынского на Званице XV века, названная в память о новгородском церковном деятеле XII столетия, причисленного к лику преподобных. Званица – это историческое название улицы на фото, которая теперь носит имя Леона Поземского. О нём, если помните, я тоже рассказывал.

В этом углу Окольного города происходили ключевые события «Псковского сиденья» – осады Пскова шведскими войсками во главе с самим королём Густавом II Адольфом в 1615 году. В течение месяца не прекращались попытки штурма и артиллерийские обстрелы Варлаамовского угла, но безуспешно. В итоге осада была снята и шведы пошли на мирные переговоры, завершив Русско-шведскую войну 1610–1617 годов.

По этой причине в башне разместилась симпатичная экспозиция об этой войне, которая рассказывает о двух сторонах конфликта. Рассмотрим поближе современный экспонат по центру.

Это композиция, вычеканная из меди современным псковским художником Александром Коростелёвым в 2021 году, «Лев против Орла». Прямо над Варлаамовским углом Псковской крепости сражаются геральдические символы Швеции и России.

Вид из другой башни, Высокой, на стену, по которой можно пройтись, и Варлаамовскую башню.

Прогулка по Пскову завершается почти там же, где началась в первый день, только в этот раз мы смотрим со стороны Высокой башни на Кром с другого берега Псковы.

Краткий вывод. В Псковской области определённо есть что посмотреть, в первую очередь сосредоточившись на самом Пскове и ближайших к нему Печорах и Изборске. Но многое осталось мной неизученным – и Порховская крепость, и «Линия Сталина» под Островом, да и на Чудское озеро было бы интересно глянуть, например, в Гдове. Повод приехать ещё раз и посоветовать поехать вам.

Маршрут прогулки:

Вся поездка

День 4: Печоры, Изборск и немного Псков

Вопросы и пожелания можно отправлять

в личные сообщения Telegram-канала или на адрес электронной почты:

mе@kirillоv-msu.ru (печатайте адрес сами, литеры изменены для избежания спама)

Все иллюстрации, за исключением отдельно подписанных, сделаны автором.

Тексты и фотографии, размещённые на сайте «Дневник (не)путешественника», разрешается свободно использовать с указанием источника и без искажения смысла.